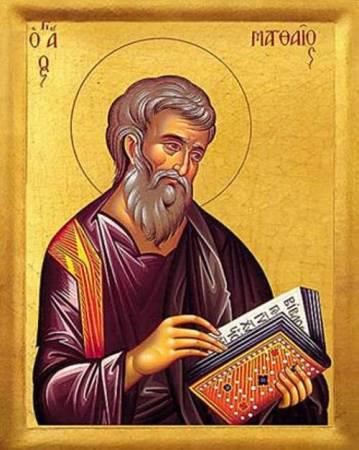

القديس متى الرسول

هو أحد الرسل الاثني عشر (متى 3:10، مرقص 18:3، لوقا 15:6). له في إنجيل لوقا اسم ثان: “لاوي” (27:5) وفي إنجيل مرقص “لاوي بن حلفى” (14:2). كان عشّاراً، جابياً للضرائب في كفرناحوم، المدينة التي كان الرب يسوع المسيح مقيماً فيها في بلاد الجليل. وفي كفرناحوم دعاه الرب يسوع وهو في مكان عمله بقوله “اتبعني” “فترك كل شيء وقام وتبعه” (لوقا 27:5-28).

متّى يتحدث عن دعوة يسوع له كما لو كان يتحدث عن إنسان غريب لا يعرفه. هكذا عرض للأمر: “فيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنساناً جالساً عند مكان الجباية اسمه متى فقال له اتبعني، فقام وتبعه” (9:9). متّى يذكر أصله جيداً. يعرف من أي جب أخرجه يسوع. وهو الوحيد بين الإنجيليين الثلاثة الذي يقدّم نفسه في لائحة الرسل الاثني عشر لا كمتى وحسب بل كمتى العشّار (10:3).

ثم أن لاوي احتفى بالرب يسوع فصنع له في بيته ضيافة كبيرة. في هذه الضيافة التي حضرها جمع من العشّارين والخطأة تفوّه الرب يسوع بقوله المأثور: “لا يحتاج الأصحّاء إلى طبيب بل المرضى، لم آت لأدعو أبراراً بل خطأة إلى التوبة” (مرقص 17:2، لوقا 31:5). قال ذلك في معرض ردّه على الكتبة والفريسيين الذين تذمرّوا: “ما باله يأكل ويشرب مع العشّارين والخطأة” (مرقص 16:2).

أمران يلفتانا في رواية متى: الأول إحجامه عن إضفاء طابع العظمة على الضيافة وعدم نسبتها إلى نفسه بشكل صريح كما نسبها مرقص ولوقا إلى لاوي مباشرة. وفي ذلك خفر. والأمر الثاني إيراده القول السيّدي، دون الإنجيليين الآخرين، بتوسع. “لا يحتاج الأصحّاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا وتعلّموا ما هو. إني أريد رحمة لا ذبيحة. لأني لم آت لأدعو أبراراً بل خطأة إلى التوبة” (متى 12:9-13) فالقول الزائد “اذهبوا وتعلّموا ما هو. إني أريد رحمة لا ذبيحة”، إلى جانب كونه يدين الكتبة والفرّيسيين – لاسيما وأن الشق الثاني منه مأخوذ من نبوءة هوشع (6:6) – فإن متى حساس له وضنين به لأنه يعرف جيداً ما فعلته به رحمة الله وأنه بالنعمة مخلّص بالإيمان وهذا ليس منه، “هو عطية الله” كما يقول الرسول بولس في أفسس (8:2). وهذا ما يبرّر أيضاً دعوة متى العشّارين والخطأة، أصحابه، إلى العشاء، فرحمة الله مسكوبة على الجميع. أولم يكن متى الوحيد الذي أورد قول يسوع: “إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله” (متى 31:21)

ورافق متى الرسول الرب يسوع في تنقلاته وبشارته وعاين عجائبه قبل الصلب وبعد القيامة. كما كان في عداد الرسل الذين كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم، أم يسوع، وإخوته بعد الصعود (أعمال الرسل 13:1-14).

أما بعد العنصرة فثمة من يقول انه توجّه إلى بلاد مصر والحبشة وبشّر هناك، وهناك استشهد. وثمة من يقول أنه بشّر في بلاد الفرس وأنه هدى عدداً كبيراً من الوثنيين إلى الإيمان ورقد بسلام في الرب. أما البطريرك مكاريوس الزعيم، عندنا، فيقول عنه أنه اقتبل الشهادة بحريق النار في مدينة منبج الشام وتوفي رسولاً وشهيداً. وهذه المعلومة مأخوذة، فيما يبدو، من السنكسارات القديمة.

أما إنجيل متى فلعله كتب في الثمانينات من القرن الأول. وجّهه صاحبه لمنفعة المؤمنين من أصل يهودي في فلسطين أو سورية أو فينيقية أو غير مكان. الشهادات القديمة تفيد أنه كتب بالآرامية ثم نقل إلى اليونانية. ولكن، لا أثر موجود للنسخة الآرامية. يمتاز بكون كاتبه طويل الباع في علم الكتاب المقدّس والتقاليد اليهودية كما يتبنّى الأركان الثلاثة الكبرى التي تقوم عليها التقوى اليهودية: “الصدقة والصلاة والصيام”. وهو بارع في فن التعليم وتقريب يسوع من سامعيه. ولعل مسكه للسجلات في مهنته كعشّار ساعده على جمع مواد إنجيله وتنسيقها بما يتلاءم والغرض التعليمي والعملي الذي من أجله جمعها.

والكنيسة المقدّسة تنشد له اليوم هذه البروصومية في صلاة الغروب، وفيها تختصر سيرته الروحية:

“أيها الرسول إن الفاحص قلوب البشر، لما رأى بسابق معرفته الإلهية عزمك الإلهي، أنقذك من عالم الظلم وجعلك، حينئذ، نوراً لكل العالم، آمراً إياك أن تضيء وتنير أقطار المسكونة. وهو الذي استأهلت أن تكتب إنجيله الإلهي علانية فإليه ابتهل أن ينير ويخلص نفوسنا”.