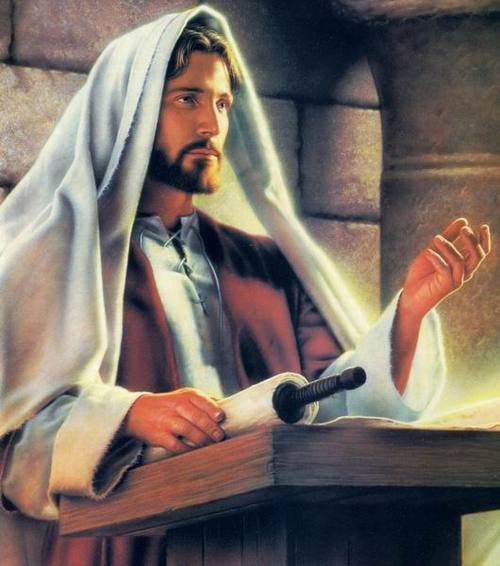

المعلم!..

لقد لقب يسوع بالمعلم الأعظم رغم انه لم يسطر مخطوطاً، ولم يكتب نصاً، ولم يصنف كتاباً، ولم يبعث برسالة، ولم يخط على الرق لفظة، ولم ينقش على الحجر عبارة… بل قد غرس بذور أقواله في قلوب وعقول وضمائر قلة من أتباعه الموالين له. ومع ذلك أعلن في يقين راسخ: {السماء والأرض تزولان وأما أقوالي فلن تزول}.

غريب أمر معلمنا الأعظم! فهو لم يقف في قاعة من قاعات المحاضرات، ولم تكن له فصول ومقررات دراسية. على منبر لم يقف، ولم يقسم مواعظه إلى أبواب وأقسام عامة وفرعية، كما يفعل عباقرة التعليم وعلم الوعظ. بل علم حيثما، أتفق وأينما وجد خطاة ومتألمون..

كانت تعاليم يسوع من الحياة للحياة. لذلك علم عند البئر في ساعة الظهيرة، ليعين امرأة خاطئة كانت في نزاع مع زوجها الخامس! وعلم فوق الجبل، وعلى سطوح المنازل في الليل، وتحت ظلال أشجار الزيتون في البستان، وفي الطرقات الضيقة بين حقول الحنطة، ومن فوق سفينة صياد، ووسط زنابق الحقل التي رصعت مروج الجليل وسهوله…

علم عن الخلود عند قبر مفتوح، يوم أعاد أخاً ميتاً عزيزاً على أختيه المفجعتين.

وعلم عن شفقة الله ورعايته يوم شهد عصفوراً صغيراً يسقط على تراب الأرض في طريق عام.

وعلم عن الإيمان والاتكال على الله من مؤخرة سفينة وسط عاصفة عاتية. وعلم عن العطف والحنان بدموعه الساخنة التي سكبها يوم ألقى نظرة الوداع على أبراج وقباب مدينة القدس التي تمنى خلاصها.

كانت ليسوع طريقته الخاصة في التعليم فلم يجد مساساً بكرامته في أن يهبط إلى أقل مستوى في البساطة ولم يخشى أبداً أن يمثل الحق بالأشياء العادية والأوضاع المألوفة في حياة الناس. فلقد تكلم في منتهى البساطة، وفي ذروة من السمو عن رغيف الخبز، وكأس الماء البارد، وقطعة النقود المفقودة، وحبة الخردل الصغيرة، والخميرة في عجين المرأة، والخروف الضال، والكرمة وأغصانها، والإبن الضال، والطريق الضيق، وثعالب الأرض وطيور السماء، وأزهار الحقل، والمصابيح… بل قد أستخدم أشياء أخرى أبسط من هذه في تعاليمه مثل ثقب الإبرة، والشوك، والحجارة، واللصوص، والتبن، والريح.

يسوع المعلم الأعظم قد وثق، إنه لا الزمن ولا السوس ولا الصدأ، ولا يد الإنسان المخربة، تقدر أن تمتد بسوء إلى أقواله. فلم يشيد أقبية من الصلب لصيانتها، لأنه علم أن النجوم والكواكب سوف تذوب، وتزول من فضاء الكون، وتبقى أقواله خالدة على الزمن، لأن فيها الحق والحياة.

لقد ألقى أقواله في الفضاء، فلم تدونها آلات التسجيل، ولكن حفظتها قلوب فئة مستضعفة من الناس، وهي اليوم أقدس ما تعيه ذاكرات البشر من كل الأجناس والألوان والطبقات، في أرجاء العالم بكل لغات الأرض.

ومع هذا كله لا يفوتنا أن صحابة يسوع لم يدونوا لنا إلا بياناً موجزاً عن حياته وتعاليمه مدته خمسة وثلاثون يوماً فقط من بين السنوات الثلاث التي قضاها في خدمته العامة على الأرض. وتعاليم الخمسة والثلاثين يوماً هذه لم توضع في سجل منتظم محبوك، بل تركوها لنا مبعثرة كأنها أوراق متناثرة هبطت من السماء العليا. والغريب في الأمر أن هذا الحق الإلهي الذي جاءنا في أقاصيص منفصلة أو أجزاء مبعثرة، إذا جمعت مفرداته وأجزاؤه في إطار واحد، رأينا فيه تناسقاً عجيباً ورونقاً خلاباً، أشبه بقطع الزجاج الملونة التي تزين نوافذ الكنائس الكبرى القديمة في أوربا. ولم يقل لنا المسيح كل ما نحتاج أن نعرفه، ولكنه علمنا فقط ما هو ضروري لنا، وما هو كاف لإشباع حياتنا الروحية والأدبية…

بقي أن نقول أن المسيح لم يجب لنا في تعاليمه عن كل أسئلتنا التي تتمخض بها عقولنا اليوم. لأنه جاء أيضاً لكي يثير فينا رغبة التساؤل. وهو أراد أن يوقظ عقول الناس، ولم يقرر لنا إلا المبادئ العامة وتركنا أحراراً في التفكير لحل مشاكلنا العصرية. وذلك لأنه أوصانا أن نحب الله، لا من كل القلب فقط، بل من كل الفكر وكل القوة.

ومن الخواص البارزة التي امتازت بها تعاليمه عن سواه من أصحاب الأديان الأخرى، أنه جسمها في ذاته وعبر عنها جلية صافية في حياته فحين قال {أحبوا بعضكم بعضاً}، أردف هذه العبارة بقوله {كما أحببتكم أنا}. وحين تكلم عن التواضع، مثله عملياً في تنازله وغسل أرجل تلاميذه. وحين تحدث عن الصبر، قيل عنه أنه {إذ شتم لم يكن يشتم عوضاً}. وحين قال: صلوا من أجل أعدائكم والذين يسيئون إليكم، سمعناه يقول وهو معلق على الصليب: يا أبتاه أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون.

لقد كان من خواص تعليم يسوع ذلك السلطان المطلق، فقد تكلم {كمن له سلطان}. لم يقترح ولم يوص، ولكنه أمر بقول جازم فاصل: {اطلبوا…} و {اتبعوني…} و {اصنعوا…} و {اذهبوا…}.

أوامر صريحة لا غموض فيها. على أنها لم تكن أوامر قائد جيش، بل امتزجت بعذوبة السماء وحلاوة العطف. كانت أوامره مملوءة {نعمة وحقاً}، أوامر صديق ودود، وأخ أكبر ، ومخلص وحيد، أحب خاصته إلى المنتهى، حتى بذل نفسه بذلاً سخياً كريماً.

في تعاليم المسيح {النهائية} فقد نطق بالقول الفصل. ولم يقل أبداً إن أحداً يأتي بعده، لأنه كان الكلمة الأخيرة للبشر. هو رئيس إيماننا ومكمله. هو الألف والياء. ولست تجد في الميدان الديني الأدبي مثلاً عليا تفوق المثل التي قدمها يسوع للناس. ومن الذي قال من الأنبياء والدعاة أحبوا أعداءكم؟ وهل هناك ذروة في الكمالات أعلى من قوله {كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماء هو كامل}؟ وهل في الدنيا موقف نحو الآخرين وإساءاتهم لنا أنبل وأكرم من أمره لتلميذه {أغفر إلى سبعين مرة سبع مرات}!

يسوع …. هو النور لأبصارنا، والذروة العليا المتسامية لأفكارنا وخلجات قلوبنا، والأفق البعيد البعيد لآمالنا. وهيهات أن نبلغه!

أشكرك أحبك كثيراً

يسوع المسيح يحبكم جميعاً